L’Anno Di 360 Giorni Che Vi è Stato Impedito di Conoscere

Avvisiamo che con l’avvento del nuovo corso di Toba60, molte informazioni che saranno pubblicate sono state soppresse o tolte dai colossi della comunicazione e la loro fonte originaria è esterna alla rete internet.

360 Giorni

Il perché queste informazioni devono essere totalmente tenute all’oscuro dell’intera comunità mondiale ci guardiamo dal comunicarlo.

Economia, politica, intercettazioni telefoniche, storia proibita, guerra, covid, ufo, servizi segreti, massoneria neanche tanto segreta, multinazionali, finanza e miliardi di bit che circolano all’interno di un pianeta che è un libro aperto dove attingere a piene mani.

La censura è solamente nella mente di una collettività che invoca un sapere che solo dentro ognuno di loro possono trovare.

Quello che noi facciamo è la parte più facile e fondamentalmente inutile senza un interlocutore ricettivo che sappia recepirne il messaggio.

Toba60

Il nostro lavoro come ai tempi dell’inquisizione è diventato attualmente assai difficile e pericoloso, ci sosteniamo in prevalenza grazie alle vostre donazioni volontarie mensili e possiamo proseguire solo grazie a queste, contribuire è facile, basta inserire le vostre coordinate già preimpostate all’interno dei moduli all’interno degli editoriali e digitare un importo sulla base della vostra disponibilità.

Se apprezzate quello che facciamo, fate in modo che possiamo continuare a farlo sostenendoci oggi stesso…

Non delegate ad altri quello che potete fare anche voi.

Staff Toba60

L’anno di 360 giorni

Prima dell’ultima serie di cataclismi, quando, come supponiamo, il globo girava su un asse che puntava in una direzione diversa dello spazio, con i poli in una posizione diversa, su un’orbita diversa, l’anno non poteva essere lo stesso di allora.

Sono conservate numerose prove che dimostrano che prima dell’anno di 365¼ giorni, l’anno era lungo solo 360 giorni. L’anno di 360 giorni non era nemmeno primordiale; era una forma di transizione tra un anno di un numero ancora inferiore di giorni e l’anno attuale.

Nel periodo di tempo compreso tra l’ultima della serie di catastrofi del XV secolo e la prima della serie di catastrofi dell’VIII secolo, la durata di una rivoluzione stagionale sembra essere stata di 360 giorni.

Per dimostrare questa mia affermazione, invito il lettore a fare un viaggio in tutto il mondo. Iniziamo dall’India.

I testi del periodo Veda conoscono un anno di soli 360 giorni. “Tutti i testi Veda parlano uniformemente ed esclusivamente di un anno di 360 giorni. In tutti i Brahmana si trovano passaggi in cui si afferma direttamente questa durata dell’anno”. “È sorprendente che i Veda non menzionino in nessun punto un periodo intercalare e, pur affermando ripetutamente che l’anno consiste in 360 giorni, non facciano alcun riferimento ai cinque o sei giorni che in realtà fanno parte dell’anno solare”.

Questo anno indù di 360 giorni è diviso in dodici mesi di trenta giorni ciascuno. I testi descrivono la luna come crescente per quindici giorni e calante per altri quindici; dicono anche che il sole si spostava per sei mesi o 180 giorni verso nord e per lo stesso numero di giorni verso sud.

La perplessità degli studiosi di fronte a questi dati della letteratura brahmanica è espressa nella frase seguente: “Che non si tratti di dati convenzionali inesatti, ma di nozioni decisamente errate, è dimostrato dal passo del Nidana-Sutra, in cui si dice che il sole rimane 13 giorni e mezzo in ciascuno dei 27 Naksatra, e quindi l’anno solare effettivo è calcolato come lungo 360 giorni”. “Quindici giorni sono assegnati a ciascun periodo di mezza luna; che questo sia eccessivo non è ammesso da nessuna parte”.5

Nelle loro opere astronomiche, i Brahmani usavano metodi geometrici molto ingegnosi, e il fatto che non riuscissero a capire che l’anno di 360 giorni era 5 giorni e mezzo troppo corto sembrava sconcertante. In dieci anni un tale errore si accumula fino a cinquantadue giorni. L’autore che ho citato per ultimo è stato costretto a concludere che i Brahmani avevano una “nozione del tutto confusa della vera lunghezza dell’anno”. Solo in un periodo successivo, ha detto, gli indù sono stati in grado di affrontare fatti così evidenti. Un altro autore tedesco ha scritto la stessa cosa: “Il fatto che sia stato necessario un lungo periodo di tempo per arrivare alla formulazione dell’anno di 365 giorni è dimostrato dall’esistenza del vecchio anno Savana indù di 360 giorni e di altre forme che compaiono nella letteratura Veda”.

Ecco un passaggio dell’Aryabhatiya, un’antica opera indiana di matematica e astronomia: “Un anno è composto da dodici mesi. Un mese è composto da 30 giorni. Un giorno è composto da 60 nadi. Una nadi è composta da 60 vinadika”.

Un mese di trenta giorni e un anno di 360 giorni costituivano la base della prima cronologia indù, utilizzata nei calcoli storici.

I Brahmani erano consapevoli che la lunghezza dell’anno, del mese e del giorno cambiava con ogni nuova era del mondo. Il brano che segue è tratto dal Surya-siddhanta, un classico dell’astronomia indù. Dopo un’introduzione, prosegue: “Solo a causa della rivoluzione delle epoche, c’è qui una differenza di tempi”. Il traduttore di questo antico manuale ha fornito un’annotazione a queste parole: “Secondo il commento, il significato di questi ultimi versi è che nelle Grandi Ere successive… c’erano leggere differenze nel moto dei corpi celesti”. Spiegando il termine “bija”, che significa una correzione del tempo in ogni nuova era, il libro di Surya dice che “il tempo è il distruttore dei mondi”.

L’anno sacerdotale, come l’anno secolare del calendario, era composto da 360 giorni e da dodici mesi lunari di trenta giorni ciascuno. A partire all’incirca dal settimo secolo pre-cristiano, l’anno degli indù divenne di 365¼ giorni, ma per gli scopi del tempio si osservava anche il vecchio anno di 360 giorni, chiamato “savana”.

Quando il calendario indù acquisì un anno di 365¼ giorni e un mese lunare di ventinove giorni e mezzo, il vecchio sistema non fu abbandonato. “Il mese naturale, che contiene circa ventinove giorni e mezzo di tempo solare medio, viene poi diviso in trenta giorni lunari (“tithi”), e questa divisione, sebbene di carattere così innaturale e arbitrario, con i giorni lunari che iniziano e finiscono in qualsiasi momento del giorno e della notte naturali, è, per gli indù, della più importante importanza pratica, poiché da essa sono regolate le esecuzioni di molte cerimonie religiose, e da essa dipendono le principali considerazioni sui tempi propizi e non propizi, e simili ” .

Il doppio sistema consisteva nell’imposizione di una nuova misura temporale su quella antica.

L’antico anno persiano era composto da 360 giorni o da dodici mesi di trenta giorni ciascuno. Nel VII secolo furono aggiunti al calendario cinque “giorni Gatha”.

Nel Bundahis, un libro sacro dei Persiani, le 180 apparizioni successive del sole dal solstizio d’inverno al solstizio d’estate e dal solstizio d’estate al successivo solstizio d’inverno sono descritte con queste parole: “Ci sono centottanta aperture (“rogin”) a est, e centottanta a ovest… e il sole, ogni giorno, entra da un’apertura, ed esce da un’apertura…. Ritorna a Varak, in trecentosessanta giorni e cinque giorni Gatha ” .

I giorni Gatha sono “cinque giorni supplementari aggiunti all’ultimo dei dodici mesi di trenta giorni ciascuno, per completare l’anno; per questi giorni non sono previste aperture aggiuntive. … Questa disposizione sembra indicare che l’idea delle aperture è più antica della rettifica del calendario che ha aggiunto i cinque giorni Gatha a un anno originale di 360 giorni”.

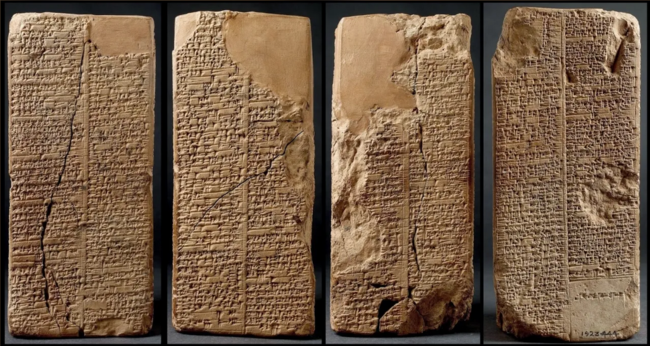

L’antico anno babilonese era composto da 360 giorni. Le tavolette astronomiche del periodo antecedente all’Impero neobabilonese calcolano l’anno in tanti giorni, senza menzionare giorni aggiuntivi. Che l’anno babilonese avesse solo 360 giorni era noto già prima della decifrazione della scrittura cuneiforme: Ctesia scrisse che le mura di Babilonia avevano una bussola di 360 furlongs, “tanti quanti erano i giorni dell’anno”.

Lo zodiaco dei Babilonesi era diviso in trentasei decani, un decano era lo spazio che il sole copriva rispetto alle stelle fisse durante un periodo di dieci giorni. “Tuttavia, i 36 decani con le loro decadi richiedono un anno di soli 360 giorni”. Per spiegare questa lunghezza apparentemente arbitraria del percorso zodiacale, è stata fatta la seguente congettura: “All’inizio gli astronomi di Babilonia riconoscevano un anno di 360 giorni, e la divisione di un cerchio in 360 gradi doveva indicare il percorso compiuto dal sole ogni giorno nel suo presunto giro intorno alla terra”. In questo modo rimanevano scoperti più di cinque gradi dello zodiaco.

L’antico anno babilonese consisteva in dodici mesi di trenta giorni ciascuno, calcolati a partire dall’apparizione della luna nuova. Poiché il periodo che intercorre tra una luna nuova e l’altra è di circa ventinove giorni e mezzo, gli studenti del calendario babilonese si trovano di fronte alla perplessità che già conosciamo in altri Paesi. “I mesi di trenta giorni iniziavano con la luce della luna nuova”. Non sappiamo come sia stato raggiunto l’accordo con la realtà astronomica. La pratica di un periodo intercalare non è ancora nota”. Sembra che nel VII secolo siano stati aggiunti cinque giorni al calendario babilonese; erano considerati poco propizi e la gente ne aveva un timore superstizioso.

L’anno assiro era composto da 360 giorni; un decennio era chiamato “sarus”; un sarus era composto da 3.600 giorni.

“Gli Assiri, come i Babilonesi, avevano un anno composto da mesi lunari e sembra che l’oggetto dei resoconti astrologici relativi all’aspetto della luna e del sole fosse quello di aiutare a determinare e predire la durata del mese lunare. Se così fosse, l’anno in uso comune in Assiria doveva essere lunare. Il calendario assegna a ogni mese trenta giorni pieni; il mese lunare, invece, è di poco più di ventinove giorni e mezzo “19 .

Anche in questo caso, come in altri Paesi, è esplicitamente il mese lunare a essere calcolato dagli astronomi assiri come pari a trenta giorni. Come hanno potuto gli astronomi assiri adattare la durata dei mesi lunari alle rivoluzioni della luna, si chiedono gli studiosi moderni, e come hanno potuto le osservazioni riportate dagli astronomi al palazzo reale essere così costantemente errate?

Il mese degli Israeliti, dal quindicesimo all’ottavo secolo prima dell’era attuale, era pari a trenta giorni e dodici mesi comprendevano un anno; non si parla di mesi più brevi di trenta giorni, né di un anno più lungo di dodici mesi. Che il mese fosse composto da trenta giorni è dimostrato da Deuteronomio 34:8 e 21:13, e da Numeri 20:29, dove il lutto per i morti è ordinato per “un mese intero” e si protrae per trenta giorni. Il racconto del Diluvio, come riportato nella Genesi, conta in mesi di trenta giorni; dice che passarono centocinquanta giorni tra il diciassettesimo giorno del secondo mese e il diciassettesimo giorno del settimo mese. La composizione di questo testo sembra risalire al periodo compreso tra l’Esodo e lo sconvolgimento dei giorni di Uzzia.

Gli Ebrei osservavano i mesi lunari. Gli Ebrei osservavano i mesi lunari, come dimostra il fatto che le feste del novilunio avevano una grande importanza ai tempi dei Giudici e dei Re.24 “La festa del novilunio era anticamente almeno pari a quella del sabato”. Poiché questi mesi (lunari) erano lunghi trenta giorni, senza mesi intermedi di ventinove giorni, e poiché l’anno era composto da dodici mesi di questo tipo, senza giorni aggiuntivi o mesi intercalari, gli esegeti biblici non riuscivano a trovare un modo per conciliare le tre cifre: 354 giorni, di dodici mesi lunari di ventinove giorni e mezzo ciascuno; 360 giorni, o un multiplo di dodici volte trenta; e 365¼ giorni, la lunghezza attuale dell’anno.

L’anno egizio era composto da 360 giorni prima di diventare 365 con l’aggiunta di cinque giorni. Il calendario del Papiro Ebers, un documento del Nuovo Regno, prevede un anno di dodici mesi di trenta giorni ciascuno26.

Nel nono anno del re Tolomeo Eergete, o -238, un gruppo di riformatori tra i sacerdoti egiziani si riunì a Canopo e redasse un decreto; nel 1866 fu scoperto a Tanis, nel Delta, iscritto su una tavoletta. Lo scopo del decreto era quello di armonizzare il calendario con le stagioni “secondo l’attuale disposizione del mondo”, come si legge nel testo. Si ordinava di aggiungere un giorno ogni quattro anni ai “trecentosessanta giorni e ai cinque giorni che si ordinava di aggiungere in seguito”.27

Gli autori del decreto non hanno specificato la data particolare in cui i cinque giorni furono aggiunti ai 360 giorni, ma dicono chiaramente che tale riforma fu istituita in una data successiva al periodo in cui l’anno era lungo solo 360 giorni.

In una pagina precedente ho fatto riferimento al fatto che il calendario di 360 giorni fu introdotto in Egitto solo dopo la fine del Medio Regno, ai tempi degli Hyksos. I cinque epagomeni devono essere stati aggiunti ai 360 giorni dopo la fine della XVIII dinastia. Non abbiamo alcuna menzione dei “cinque giorni” in tutte le numerose iscrizioni della XVIII dinastia; gli epagomeni o, come li chiamavano gli Egizi, “i cinque giorni che sono al di sopra dell’anno “28 , sono noti dai documenti del VII secolo e dei secoli successivi. I faraoni delle ultime dinastie scrivevano: “L’anno e i cinque giorni”. L’ultimo giorno dell’anno veniva celebrato non l’ultimo degli epagomeni, ma il trentesimo di Mesori, il dodicesimo mese.

Nel V secolo Erodoto scrisse: “Gli Egiziani, calcolando trenta giorni per ciascuno dei dodici mesi, aggiungono cinque giorni in ogni anno oltre a questo numero e così il cerchio completo delle stagioni si accorda con il calendario”.

Il Libro di Sothis, erroneamente attribuito al sacerdote egiziano Manetho , e Georgius Syncellus, il cronologo bizantino , sostengono che in origine i cinque giorni aggiuntivi non seguivano i 360 giorni del calendario, ma furono introdotti in un secondo momento , il che è corroborato dal testo del Decreto di Canopo.

Che l’introduzione degli epagomeni non sia stata il risultato di un progresso nelle conoscenze astronomiche, ma sia stata causata da un effettivo cambiamento nei movimenti planetari, è implicito nel Decreto di Canopo, poiché fa riferimento alla “modifica dei difetti del cielo”. Nel suo Iside e Osiride34 Plutarco descrive con un’allegoria il cambiamento della durata dell’anno: “Ermete, giocando a tira e molla con la luna, vinse da lei la settantesima parte di ciascuno dei suoi periodi di illuminazione, e da tutte le vincite compose cinque giorni e li intercalò come un’aggiunta ai 360 giorni”. Plutarco ci informa anche che uno di questi giorni epagomeni era considerato infausto; in quel giorno non si svolgevano affari e persino i re “non si occupavano dei loro corpi fino a sera”.

Le feste della luna nuova erano molto importanti ai tempi della XVIII dinastia. In tutte le numerose iscrizioni di quel periodo, quando si parla di mesi, questi sono calcolati come trenta giorni. Il fatto che le feste della luna nuova fossero osservate a intervalli di trenta giorni implica che il mese lunare avesse quella durata.

Ricapitolando, troviamo dati concordanti. Il Decreto di Canopo afferma che in un certo periodo del passato l’anno egizio era di soli 360 giorni e che i cinque giorni furono aggiunti in un secondo momento; il Papiro Ebers mostra che sotto la XVIII dinastia il calendario aveva un anno di 360 giorni diviso in dodici mesi di trenta giorni ciascuno; anche altri documenti di questo periodo testimoniano che il mese lunare aveva trenta giorni e che la luna nuova veniva osservata dodici volte in un periodo di 360 giorni. Il libro di Sothis dice che questo anno di 360 giorni fu stabilito sotto gli Hyksos, che regnarono dopo la fine del Medio Regno, prima della XVIII dinastia.

Nell’ottavo o settimo secolo i cinque giorni epagomeni furono aggiunti all’anno in condizioni che li facevano considerare poco propizi.

Sebbene il cambiamento del numero di giorni dell’anno fosse calcolato subito dopo il suo verificarsi, tuttavia per un certo periodo molte nazioni mantennero un anno civile di 360 giorni diviso in dodici mesi di trenta giorni ciascuno.

Cleobulo, che fu annoverato tra i sette saggi dell’antica Grecia, nella sua famosa allegoria rappresenta l’anno come diviso in dodici mesi di trenta giorni: il padre è uno, i figli sono dodici e ognuno di loro ha trenta figlie.

Fin dai tempi di Talete, un altro dei sette saggi, in grado di prevedere un’eclissi, gli Elleni sapevano che l’anno è composto da 365 giorni; Talete era considerato l’uomo che aveva scoperto il numero dei giorni dell’anno. Essendo nato nel VII secolo, non è impossibile che sia stato uno dei primi tra i Greci a conoscere la nuova durata dell’anno; fu all’inizio di quel secolo che l’anno raggiunse la lunghezza attuale.

Contemporaneo di Talete e anch’egli uno dei sette saggi, Solone è considerato il primo tra i Greci a scoprire che un mese lunare è inferiore a trenta giorni. Nonostante la conoscenza della corretta misura dell’anno e del mese, i Greci, dopo Solone e Talete, continuarono ad attenersi al calendario obsoleto, un fatto per il quale abbiamo la testimonianza di Ippocrate (“Sette anni contengono 360 settimane”), Senofonte, Aristotele e Plinio. La persistenza del calcolo a 360 giorni si spiega non solo con una certa riverenza per l’anno astronomico precedente, ma anche con la sua comodità per ogni calcolo.

Anche gli antichi Romani calcolavano l’anno in 360 giorni. Plutarco scrive nella sua Vita di Numa che al tempo di Romolo, nell’VIII secolo, i Romani avevano un anno di soli 360 giorni. Vari autori latini affermano che il mese antico era composto da trenta giorni.

Dall’altra parte dell’oceano, l’anno dei Maya era composto da 360 giorni; in seguito furono aggiunti cinque giorni e l’anno era allora un “tun” (periodo di 360 giorni) e cinque giorni; ogni quattro anni veniva aggiunto un altro giorno all’anno. “Li calcolavano a parte e li chiamavano i giorni del nulla, durante i quali il popolo non faceva nulla”, scrive J. de Acosta, uno scrittore dell’epoca sull’America.

Frate Diego de Landa, nel suo Yucatan prima e dopo la conquista, scrive: “Avevano un anno perfetto come il nostro, di 365 giorni e sei ore, che dividevano in mesi in due modi. L’altro metodo di conteggio, con mesi di venti giorni (“uinal hunekeh”), riflette un sistema molto più antico, sul quale tornerò quando esaminerò sistemi più arcaici di quello dell’anno di 360 giorni. De Landa scrive anche che i cinque giorni supplementari erano considerati “sinistri e sfortunati”. Sebbene i messicani all’epoca della conquista chiamassero “luna” un periodo di trenta giorni, sapevano che il periodo lunare sinodico è di 29,5209 giorni , più esatto del calendario gregoriano introdotto in Europa novant’anni dopo la scoperta dell’America. Evidentemente, essi si attenevano a una vecchia tradizione che risaliva all’epoca in cui l’anno aveva dodici mesi di trenta giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni .

Anche nell’antico Sudamerica l’anno era composto da 360 giorni, divisi in dodici mesi.

“L’anno peruviano era diviso in dodici Quilla, o lune di trenta giorni. Alla fine si aggiungevano cinque giorni, chiamati Allcacanquis”. In seguito si aggiungeva un giorno ogni quattro anni per mantenere il calendario corretto.

Attraversiamo l’Oceano Pacifico e torniamo in Asia. Il calendario dei popoli della Cina prevedeva un anno di 360 giorni suddiviso in dodici mesi di trenta giorni ciascuno.

Una reliquia del sistema dei 360 giorni è l’ancora persistente divisione della sfera in 360 gradi; ogni grado rappresentava l’avanzamento diurno della terra sulla sua orbita, o quella porzione di zodiaco che veniva superata da una notte all’altra. Dopo 360 cambiamenti il cielo stellare tornava alla stessa posizione per l’osservatore sulla terra.

Quando l’anno passò da 360 a 365¼ giorni, i cinesi aggiunsero cinque giorni e un quarto al loro anno, chiamando questo periodo aggiuntivo “Kheying”; cominciarono anche a dividere la sfera in 365¼ gradi, adottando la nuova lunghezza dell’anno non solo nel calendario, ma anche nella geometria celeste e terrestre.

L’antico conteggio del tempo cinese si basava su un coefficiente di sessanta; così anche in India, Messico e Caldea, essendo il sessanta il coefficiente universale.

La divisione dell’anno in 360 giorni era onorata in molti modi e, anzi, divenne un incentivo al progresso dell’astronomia e della geometria, tanto che le persone non scartarono facilmente questo metodo di calcolo quando divenne obsoleto. Mantennero le loro “lune” di trenta giorni, anche se il mese lunare divenne di fatto più corto, e considerarono i cinque giorni come non appartenenti all’anno.

In tutto il mondo troviamo che un tempo esisteva lo stesso calendario di 360 giorni e che in un secondo momento, intorno al VII secolo prima dell’era attuale, furono aggiunti cinque giorni alla fine dell’anno, come “giorni oltre l’anno” o “giorni di niente”.

Gli studiosi che hanno analizzato i calendari degli Incas del Perù e dei Maya dello Yucatan si sono interrogati sul calendario di 360 giorni; lo stesso hanno fatto gli studiosi che hanno studiato i calendari di Egizi, Persiani, Indù, Caldei, Assiri, Ebrei, Cinesi, Greci o Romani. La maggior parte di loro, mentre discuteva il problema nel proprio ambito, non sospettava che lo stesso problema si presentasse nel calendario di ogni nazione dell’antichità.

Due questioni apparivano perplesse: un errore di cinque giorni e un quarto in un anno poteva essere certamente rintracciato, non solo dagli astronomi, ma anche dai contadini analfabeti, poiché nel breve arco di quarant’anni – un periodo che una persona poteva facilmente osservare – le stagioni si sarebbero spostate di oltre duecento giorni. La seconda perplessità riguarda la lunghezza del mese. “In molti documenti di vari popoli si dice che il mese, o la “luna”, è pari a trenta giorni e che l’inizio del mese coincide con la luna nuova.

Queste dichiarazioni degli astronomi antichi fanno capire che non esisteva un calendario convenzionale con un errore ammesso; di fatto, l’esistenza di un calendario internazionale a quei tempi è estremamente improbabile. Dopo secoli di vie marittime aperte e di scambi internazionali di idee, non è stato ancora elaborato un calendario uniforme per tutto il mondo: i musulmani hanno un anno lunare, basato sui movimenti della luna, che viene sistematicamente adattato ogni pochi anni all’anno solare per intercalazione; molti altri credi e popoli hanno sistemi propri che contengono molte vestigia di sistemi antichi. Anche il calcolo dei mesi pari a trenta e trentuno giorni è una reliquia di sistemi più antichi; i cinque giorni supplementari erano divisi tra i mesi lunari più antichi. Attualmente, però, l’almanacco non prevede un intervallo di trenta giorni tra due lunazioni o un periodo di 360 giorni per dodici lunazioni.

La ragione dell’identità universale del conteggio del tempo tra il XV e l’VIII secolo risiede nell’effettivo movimento della terra sul suo asse e lungo la sua orbita, e nella rivoluzione della luna, durante quel periodo storico. La durata di una rivoluzione lunare doveva essere quasi esattamente di 30 giorni e la durata dell’anno, a quanto pare, non variava di più di qualche ora rispetto ai 360 giorni.

Poi si verificarono una serie di catastrofi che cambiarono l’asse e l’orbita della terra e l’orbita della luna, e l’anno antico, dopo aver attraversato un periodo caratterizzato da stagioni alterne, si stabilizzò in un “anno lento” (Seneca) di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti, 46 secondi, essendo un mese lunare pari a 29 giorni, 12 ore, 44 minuti, 2,7 secondi, periodo sinodico medio.

Mesi disordinati

A seguito di ripetute perturbazioni, la Terra è passata da un’orbita di 360 giorni a una di 365¼ giorni, con giorni probabilmente non esattamente uguali in entrambi i casi. Il mese passò da trenta a ventinove giorni e mezzo. Questi erano i valori all’inizio e alla fine del secolo della “battaglia degli dei”. In seguito alle perturbazioni di questo secolo, vi furono valori intermedi dell’anno e del mese. La lunghezza dell’anno probabilmente oscillava tra i 360 e i 365¼ giorni, ma la luna, essendo un corpo più piccolo (o più debole) della terra, subiva maggiori perturbazioni da parte del corpo contattante e i valori intermedi del mese potevano subire maggiori variazioni.

Plutarco dichiara che al tempo di Romolo il popolo era “irrazionale e irregolare nella fissazione dei mesi”, e calcolava alcuni mesi a trentacinque giorni e altri a più, “cercando di attenersi a un anno di 360 giorni”, e che Numa, successore di Romolo, corresse le irregolarità del calendario e cambiò anche l’ordine dei mesi. Questa affermazione suggerisce una domanda: Non potrebbe essere che durante il periodo tra le catastrofi consecutive la luna si sia ritirata su un’orbita di trentacinque o trentasei giorni?

Se, nel periodo di confusione, la luna è effettivamente passata per un po’ di tempo a un’orbita di questo tipo, deve essere stata un’ellisse o un cerchio di raggio maggiore rispetto a prima. In quest’ultimo caso, ciascuna delle quattro fasi lunari doveva avere una durata di nove giorni. È interessante, quindi, leggere che in molte saghe che trattano della luna, il numero nove è usato come misura del tempo.

Una serie di studiosi ha rilevato che nove giorni sono stati per un certo periodo di tempo di molti popoli antichi: gli indù, i persiani, i babilonesi, gli egizi, e i cinesi. Nelle tradizioni religiose, nella letteratura e nelle opere astrologiche, sette giorni e nove giorni competono come misura del quarto del mese.

All’epoca dei poemi omerici, la settimana di nove giorni si diffuse nel mondo greco. La settimana di sette giorni e la settimana di nove giorni si trovano entrambe in Omero. Anche i Romani conservavano il ricordo di un tempo in cui la settimana aveva una durata di nove giorni.56

Il passaggio da una fase di sette giorni a una fase di nove giorni si ritrova nelle tradizioni dei popoli della Romania, della Lituania e della Sardegna, nonché tra i Celti d’Europa, i Mongoli d’Asia e le tribù dell’Africa occidentale.

Per spiegare questo strano fenomeno di conteggio del tempo, evidentemente legato alla luna, è stata avanzata l’ipotesi che, oltre alla fase di settimo giorno della luna, si osservasse anche una fase di nove giorni, ovvero una terza parte del mese . Ma questa idea deve essere scartata, perché una terza parte di un mese di ventinove giorni e mezzo sarebbe più vicina a dieci giorni e non a nove. Inoltre, le fasi di quarto di mese sono periodi facilmente osservabili durante i quali la luna aumenta da luna nuova a mezza luna, a luna piena, e poi diminuisce di conseguenza; ma un periodo di nove giorni cade tra queste fasi.

Pertanto, alla luce del vasto materiale proveniente da molti popoli, concludiamo che a un certo punto, durante il secolo delle perturbazioni, per un periodo tra due catastrofi, la luna si è ritirata su un’orbita della durata di trentacinque-trentasei giorni. Rimase su tale orbita per alcuni decenni fino a quando, alla successiva perturbazione, fu portata su un’orbita della durata di ventinove giorni e mezzo, sulla quale procede da allora.

Questi “mesi perturbati” si verificarono nella seconda metà dell’VIII secolo, all’inizio della storia romana. Per di più, abbiamo date effettive come “il 33° giorno del mese”, citate nelle tavolette babilonesi di quel periodo.

Così il mese che era pari a trenta giorni passò a trentasei e poi a ventinove giorni e mezzo. Quest’ultimo cambiamento fu contemporaneo al passaggio dell’orbita terrestre a una di 365¼ giorni.

Anni di dieci mesi

Quando il mese era di circa trentasei giorni e l’anno compreso tra 360 e 365¼ giorni, l’anno doveva essere composto da soli dieci mesi. Questo era il caso.

Secondo molti autori classici, ai tempi di Romolo l’anno era composto da dieci mesi, e al tempo di Numa, suo successore, furono aggiunti due mesi: gennaio e febbraio. Scrive Ovidio: “Quando il fondatore della città [Roma] stava mettendo in ordine il calendario, ordinò che ci fossero due volte cinque mesi nel suo anno. … Diede le sue leggi per regolare l’anno. Il mese di Marte era il primo e quello di Venere il secondo. … Ma Numa non trascurò Giano e le tonalità ancestrali [febbraio] e così ai mesi antichi ne aggiunse due”.

Gemino, un astronomo greco del primo secolo prima dell’era attuale, afferma analogamente che fu Romolo a stabilire (nell’ottavo secolo) l’anno di dieci mesi. Aulo Gellio, un autore del secondo secolo, scrive nelle sue Notti attiche: “L’anno non era composto da dodici mesi, ma da dieci”. Plutarco osserva che ai suoi tempi c’era la convinzione che i Romani, al tempo di Romolo, calcolassero l’anno “non in dodici mesi, ma in dieci, aggiungendo più di trenta giorni ad alcuni dei mesi”.65 All’inizio del regno di Numa l’anno di dieci mesi era ancora quello ufficiale.66 “Marzo era considerato il primo mese fino al regno di Numa, l’anno completo prima di allora conteneva dieci mesi”, scrive Procopio di Cesarea, vissuto negli ultimi anni dell’Impero romano.

Il fatto che, al tempo di Romolo, il primo mese fosse chiamato in onore di Marte e il secondo in onore di Venere dimostra l’importanza di queste due divinità in quel periodo storico. Luglio era chiamato “Quintilis” (“il quinto”). La differenza di due mesi sopravvive ancora nei nomi “settembre”, “ottobre”, “novembre” e “dicembre”, che indicano il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo mese, ma che secondo i calcoli attuali sono rispettivamente il nono, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo mese.

Non solo l’anno era diviso in meno di dodici mesi, ma anche lo zodiaco, ovvero il percorso del sole e della luna attraverso il firmamento, attualmente composto da dodici segni, un tempo ne aveva undici e un tempo dieci. Uno zodiaco con meno di dodici segni era utilizzato dagli astrologi di Babilonia, dell’antica Grecia e di altri Paesi. Un canto ebraico in lingua aramaica, incluso nel servizio del Sedar, fa riferimento a undici costellazioni dello Zodiaco.

I calendari dei popoli primitivi rivelano la loro origine antica dal fatto che molti di essi sono composti da dieci mesi e altri da undici. Se il tempo della rivoluzione lunare era di trentacinque giorni e qualche ora, l’anno era lungo più di dieci mesi.

I Samoiedi Yurak calcolano undici mesi all’anno.

Anche gli indigeni di Formosa hanno un anno di undici mesi. L’anno dei Kamchadal è composto da dieci mesi, “uno dei quali si dice sia lungo come tre”. Gli abitanti delle isole Kingsmill nel Pacifico, chiamate anche isole Gilbert, vicino all’equatore, usano un periodo di dieci mesi per il loro anno. Nelle Marchesi (in Polinesia a sud dell’equatore) dieci mesi formano un anno (“tau” o “puni”), ma è noto anche l’anno vero e proprio di 365 giorni.

I Toradja delle Indie Orientali Olandesi calcolano il tempo in mesi lunari. Ogni anno, tuttavia, un periodo di due o tre mesi non viene affatto inserito nel calcolo e viene omesso nel computo del tempo.

I Cham dell’Indocina hanno un calendario di soli dieci mesi all’anno. Anche gli indigeni di alcune isole dell’Oceano Indiano osservano dieci mesi all’anno.

Gli aborigeni della Nuova Zelanda non contano due mesi all’anno. “Questi due mesi non figurano nel calendario: non li calcolano, né sono in alcun modo giustificati ” .

“Tra gli Yoruba della Nigeria meridionale, i tre mesi febbraio, marzo e aprile non hanno generalmente un nome specifico ” .

Questi calendari dei popoli primitivi sono simili al vecchio calendario romano. Non sono stati inventati ignorando l’anno solare (“Gli anni con meno di dodici mesi sono per noi il più strano dei fenomeni ” ); il loro difetto è di essere più costanti della rivoluzione della terra sulla sua orbita intorno al sole. Il lavoro di adattamento dei vecchi sistemi a un nuovo ordine è ancora evidente nei sistemi degli aborigeni della Kamchatka, della Nigeria meridionale, delle Indie orientali olandesi e della Nuova Zelanda. Invece di introdurre due mesi aggiuntivi, come nella riforma di Numa, uno dei mesi viene prolungato fino a triplicare la sua lunghezza, oppure un periodo equivalente a due mesi non viene affatto conteggiato nel sistema calendariale.

L’abbondanza di prove dell’esistenza di un anno di dieci mesi è addirittura imbarazzante. Poiché il periodo in cui l’anno era composto da dieci mesi di trentacinque-trentasei giorni ciascuno era breve, come poteva questo anno di dieci mesi lasciare così tante vestigia nei sistemi calendariali di tutto il mondo? La risposta a questa domanda diventerà semplice quando scopriremo che questa era la seconda volta nella storia del mondo che l’anno era composto da dieci mesi. In un’epoca molto precedente, quando l’anno aveva una durata completamente diversa, una rivoluzione della terra era pari a dieci rivoluzioni della luna. Ripercorreremo questo periodo storico in un prossimo volume di quest’opera.

La riforma del calendario

A metà dell’VIII secolo il calendario allora in uso divenne obsoleto. Dall’anno 747 fino all’ultima catastrofe del 23 marzo 687, i movimenti solari e lunari cambiarono ripetutamente, rendendo necessari aggiustamenti del calendario. Le riforme intraprese in questo periodo divennero presto obsolete e furono sostituite da altre; solo dopo l’ultima catastrofe del 687, quando fu stabilito l’attuale ordine mondiale, il calendario divenne permanente.

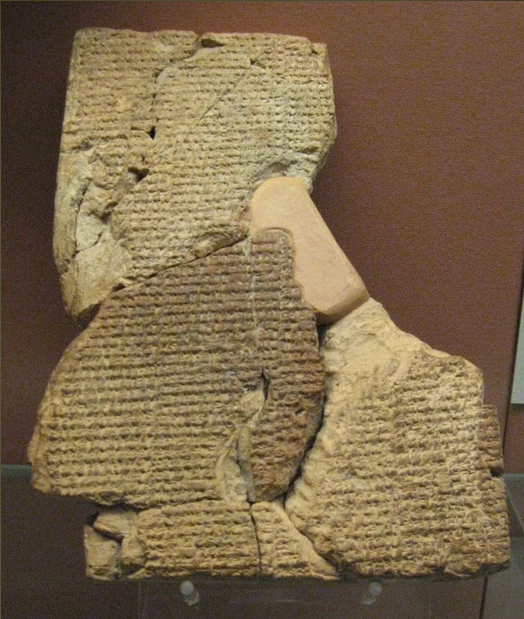

Alcune tavolette di argilla di Ninive, rinvenute nella biblioteca reale di quella città , contengono osservazioni astronomiche effettuate nel periodo precedente all’instaurazione dell’attuale ordine del sistema planetario. Una tavoletta fissa il giorno dell’equinozio di primavera al 6 di Nisan: “Il 6 del mese di Nisan, il giorno e la notte sono uguali”. Ma un’altra tavoletta colloca l’equinozio il quindici di Nisan. “A giudicare dall’accuratezza dei metodi impiegati e dalla precisione delle osservazioni, gli astronomi di Ninive non avrebbero sbagliato di nove giorni.

Nelle tavolette astronomiche di Ninive sono ampiamente rappresentati “tre sistemi di pianeti”; i singoli pianeti sono seguiti in tutti i loro movimenti in tre diversi orari. Per i movimenti della luna ci sono due sistemi diversi. Ognuno di questi sistemi è realizzato nei minimi dettagli, ma solo l’ultimo sistema dei pianeti e della luna è conforme all’attuale ordine del mondo.

Secondo la Tavola n. 93, il perielio, ovvero il punto dell’orbita terrestre più vicino al sole, è definito come il ventesimo grado del segno zodiacale chiamato “l’Arciere”; all’afelio, quando la terra è più lontana dal sole, il sole è detto essere al ventesimo grado dei Gemelli. Di conseguenza, questi punti sono designati come stazioni del moto solare più veloce e più lento. “Un’altra tavoletta, la n. 272, di settant’anni più giovane della prima, fornisce dati molto diversi per il perielio e l’afelio e gli studiosi se ne meravigliano.

Tutti i numerosi dati sui movimenti solari in uno dei sistemi portano alla stessa conclusione. “I punti solstiziali ed equinoziali dell’eclittica si trovavano 6° troppo a est ” .

“Le distanze percorse dalla luna sull’eclittica caldea da un novilunio all’altro sono, secondo la Tavola n. 272, in media di 3° 14′ troppo grandi”. Ciò significa che durante un mese lunare la luna si è spostata di una distanza maggiore rispetto alle stelle fisse rispetto a quanto mostra l’osservazione attuale.

Nella Tavola n. 32, il movimento del sole lungo lo zodiaco è calcolato con precisione in gradi, e la stazione del sole all’inizio di ogni mese lunare è determinata con esattezza; ma si tratta di “una presentazione perplessa del movimento non uniforme del sole”. La domanda è insistente: Perché i Babilonesi hanno formulato la non uniformità del movimento solare proprio in questo modo? “

Come dimostrano i vari sistemi registrati nelle tavolette astronomiche di Ninive, l’ordine del mondo cambiava ripetutamente nel corso di un solo secolo. Pertanto, gli astronomi caldei avevano il compito di riaggiustare ripetutamente il calendario. “Da alcuni passaggi delle tavolette astrologiche è facile capire che il calcolo dei tempi e delle stagioni era uno dei compiti principali degli astrologi in Mesopotamia”.

Gli studiosi si chiedono: come hanno potuto quegli uomini, impiegati proprio a questo scopo, commettere gli errori madornali registrati nelle tavolette e trasporli in sistemi in cui i movimenti del sole, della luna e dei cinque pianeti erano registrati con ripetizioni a intervalli regolari, movimenti e intervalli costantemente diversi da quelli dell’attuale ordine celeste? Come hanno potuto gli astronomi che hanno composto le prime tavolette essere così sbadati da sostenere che l’anno è di 360 giorni, un errore che in sei anni si accumula in un mese intero di divergenza; o come hanno potuto gli astronomi degli osservatori reali annunciare al re i movimenti della luna e le sue fasi in date sbagliate, anche se un bambino è in grado di capire quando la luna è nuova, e poi registrare tutto questo in tavolette molto erudite che richiedono conoscenze matematiche avanzate? ” Per questo gli studiosi parlano di “errori enigmatici”.

Tuttavia, ci sembra che le tavolette, con i loro sistemi astronomici mutevoli, riflettano il cambiamento dell’ordine del mondo e i conseguenti tentativi di adattare il calendario ai cambiamenti.

Quando il cataclisma del 23 marzo 687 portò un’altra perturbazione nella durata dell’anno e del mese, i nuovi standard rimasero incerti fino a quando non poterono essere calcolati nuovamente in una serie di indagini.

Dal momento di quella catastrofe fino all’anno 669 o 667 circa, a Babilonia non furono osservate feste di Capodanno.91 “Otto anni sotto Sennacherib, dodici anni sotto Esarhaddon: per vent’anni… la festa di Capodanno fu omessa”, dice un’antica cronaca su una tavoletta d’argilla. Secondo le iscrizioni cuneiformi, ai tempi di Sargon II iniziò una nuova era del mondo, e ai tempi di suo figlio Sennacherib un’altra età del mondo. Ai tempi di Assurbanipal, figlio di Esarhaddon, figlio di Sennacherib, i movimenti planetari, la precessione degli equinozi e i ritorni periodici delle eclissi furono ricalcolati e queste nuove tavolette, insieme a quelle più antiche o a copie di quelle più antiche, furono conservate nella biblioteca del palazzo di Ninive. Le tavolette di Ninive offrono la migliore opportunità di capire come cambiò l’ordine del mondo tra l’VIII e il VII secolo.

I ripetuti cambiamenti nel percorso del sole attraverso il firmamento portarono gli astronomi di Babilonia a distinguere tre percorsi del sole: il “percorso di Anu”, il “percorso di Enlil” e il “percorso di Ea”. Questi tre percorsi crearono molte difficoltà agli scrittori di astronomia babilonese, e molte spiegazioni furono offerte e altrettante respinte.94 I percorsi di Anu, Enlil ed Ea dei pianeti attraverso il cielo sembrano indicare le eclittiche successive nelle varie epoche del mondo. Come il sole, i pianeti si muovevano in epoche diverse lungo i percorsi di Anu, Enlil ed Ea.

Nel Talmud alcuni passi sparsi trattano di un cambiamento calendariale effettuato da Ezechia. Il Talmud è stato scritto circa mille anni dopo Ezechia e non tutti i dettagli della riforma sono stati conservati; si afferma che Ezechia raddoppiò il mese di Nisan.

In tempi successivi, per adeguare l’anno lunare a quello solare, ogni tanto veniva aggiunto un mese intercalare raddoppiando l’ultimo mese dell’anno, Adar. Questo sistema di un Adar intercalare si è conservato nel calendario ebraico fino ad oggi.

I rabbini si chiedevano perché Ezechia avesse aggiunto un altro Nisan (il primo mese). Le Scritture raccontano che Ezechia, invece di celebrare la Pasqua nel primo mese, rimandò la festa al secondo mese. Il Talmud spiega che non si trattava del secondo mese, ma di un Nisan aggiuntivo.

Va notato che in Giudea, ai tempi di Ezechia, i mesi non erano chiamati con i nomi babilonesi, e quindi la situazione dovrebbe essere definita come segue: Ezechia, dopo la morte di Ahaz e prima della seconda invasione di Sennacherib, aggiunse un mese e posticipò la festa di Pasqua. Secondo il Talmud, ciò fu fatto per far corrispondere meglio l’anno lunare a quello solare. Come vedremo, sembra esserci una certa somiglianza tra questa azione e quella compiuta da Numa più o meno nello stesso periodo.

Non è dato sapere quali cambiamenti permanenti Ezechia introdusse nel calendario, ma è evidente che in quel periodo il calcolo del calendario divenne una questione complicata. Come Mosè ai suoi tempi “non riuscì a capire come calcolare il calendario finché Dio non gli mostrò chiaramente i movimenti della luna”, così ai tempi di Ezechia la determinazione del mese e dell’anno divenne una questione non di calcolo, ma di osservazione diretta, e non poteva essere eseguita con molto anticipo. Isaia chiamò gli astrologi “i prognosticatori mensili”.

Come abbiamo già detto, nel Talmud si trova l’informazione che il Tempio di Salomone fu costruito in modo che nei giorni equinoziali dell’anno si potesse verificare la direzione dei raggi del sole nascente. Una lastra o un disco d’oro era apposta sulla porta orientale; attraverso di essa i raggi del sole nascente cadevano nel cuore del Tempio. La Festa del Tabernacolo (Sukkoth) “era originariamente una festa equinoziale, come affermano esplicitamente Esodo 23:16 e 34:22, celebrata durante gli ultimi sette giorni dell’anno e immediatamente precedente il Capodanno, il giorno dell’equinozio d’autunno, il 10 del settimo mese”. In altre parole, il Capodanno era un’occasione di incontro tra i due popoli. ”

In altre parole, il Capodanno, o il giorno dell’equinozio autunnale, veniva osservato il decimo giorno del settimo mese, il giorno in cui il sole sorgeva esattamente a est e tramontava esattamente a ovest, mentre il Giorno dell’Espiazione cadeva nello stesso giorno.100 In seguito, il giorno del nuovo anno fu spostato al primo giorno del settimo mese. Possiamo notare che non solo nel calendario ebraico, ma anche secondo le tavolette babilonesi, le date equinoziali erano spostate di nove giorni: una tavoletta dice che in primavera il giorno e la notte sono uguali il quindici del mese di Nisan; un’altra tavoletta dice che ciò avviene il sei dello stesso mese. Ciò indica che il cambiamento del calendario delle feste osservate a Gerusalemme seguiva i cambiamenti astronomici.

La porta orientale del Tempio di Gerusalemme non era più orientata correttamente dopo lo spostamento dei punti cardinali. Alla sua ascesa al trono dopo la morte di Ahaz, Ezechia “inaugurò un’ampia riforma religiosa”. In II Cronache 29, 3ss si legge: “Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, aprì le porte della casa del Signore e le riparò”. A quanto pare, i cambiamenti naturali della rotazione terrestre, avvenuti ai tempi di Uzzia e di nuovo il giorno della sepoltura di Ahaz, rendevano necessaria una riforma. Ezechia radunò quindi i sacerdoti “nella via orientale” e parlò loro, dicendo che “i nostri padri hanno trasgredito” e “hanno chiuso le porte del portico”.

Nel periodo pre-esilico si riteneva “di assoluta necessità che in due giorni dell’anno il sole splendesse direttamente attraverso la porta orientale” e “attraverso tutte le porte orientali del Tempio disposte in linea, direttamente nel cuore del Tempio stesso”. ” La porta orientale, chiamata anche “porta del sole”, serviva non solo a controllare gli equinozi, quando il sole sorge esattamente a est, ma anche i solstizi: un dispositivo sulla porta orientale era progettato per riflettere i primi raggi del sole nei solstizi d’estate e d’inverno, quando il sole sorge rispettivamente a sud-est e a nord-est. Secondo le autorità talmudiche, i primi profeti incontrarono molte difficoltà nel far funzionare questa disposizione.

Dai tempi biblici rimangono vestigia di tre sistemi di calendario , e questo assume un interesse particolare alla luce del fatto che abbiamo notato qualche pagina fa, ossia che le tavolette di Ninive registrano tre diversi sistemi di movimenti solari e planetari, ognuno dei quali è completo in sé e differisce dagli altri in ogni punto.

Sembra che l’aggiustamento del calendario, dopo l’inizio del nuovo ordine mondiale ai tempi di Ezechia, sia stato un processo lungo e noioso. Già cento anni dopo Ezechia, durante l’esilio babilonese, ai tempi di Solone e Talete, Geremia, Baruc ed Ezechiele redigevano il calendario di anno in anno .

Quando gli ebrei tornarono dall’esilio babilonese, portarono con sé il calendario attuale, in cui i mesi sono chiamati con nomi assiro-babilonesi.

“Come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, rimarranno davanti a me, dice il Signore, così rimarranno la tua discendenza e il tuo nome”, si legge nel capitolo conclusivo del Libro di Isaia. Tutta la carne verrà ad adorare il Signore “da un novilunio all’altro e da un sabato all’altro”. Per “nuovi cieli” si intende un cielo con costellazioni o luminarie in nuovi luoghi. Il profeta promette che il nuovo cielo sarà eterno e che i mesi manterranno per sempre l’ordine stabilito.

Daniele, il saggio ebreo alla corte di Nabucodonosor, re dell’Esilio, benedicendo il Signore, disse al re: “Egli cambia i tempi e le stagioni”. È una frase notevole che si trova anche in molte preghiere ebraiche. Per cambiamento delle stagioni o “date stabilite” (“moadim”) si intende un’alterazione dell’ordine della natura, con spostamento delle date solstiziali ed equinoziali e delle feste ad esse collegate. Il “cambiamento dei tempi” poteva riferirsi non solo all’ultimo cambiamento, ma anche a quelli precedenti, e fu “il cambiamento dei tempi e delle stagioni” che fu seguito da riforme del calendario.

Le antiche osservazioni astronomiche indù offrono una serie di calcoli diversi da quelli attuali. “Ciò che è straordinario sono le durate assegnate alle rivoluzioni sinodiche. … Incontrare nell’astronomia indù una serie di grandezze numeriche molto diverse da quelle generalmente accettate è davvero così sorprendente che in un primo momento si è fortemente portati a dubitare della solidità del testo. … Inoltre, ogni cifra è riportata due volte”.

Nell’opera astronomica di Varaha Mihira, le rivoluzioni sinodiche dei pianeti registrate, facili da calcolare sullo sfondo delle stelle fisse, sono circa cinque giorni troppo brevi per Saturno, più di cinque giorni per Giove, undici giorni per Marte, otto o nove giorni per Venere, meno di due giorni per Mercurio. In un sistema solare in cui la Terra ruota intorno al Sole in 360 giorni, i periodi sinodici di Giove e Saturno sarebbero più corti di circa cinque giorni rispetto a quelli attuali, e quello di Mercurio di meno di due giorni. Ma Marte e Venere della tavola sinodica di Varaha Mihira dovevano avere orbite diverse da quelle attuali, anche se l’anno terrestre era di soli 360 giorni.

I cambiamenti calendariali in India furono effettuati nel VII secolo: allora, come anche in Cina, l’anno di dieci mesi fu soppiantato da un anno di dodici mesi.

Nell’ottavo secolo fu attuata una riforma del calendario in Egitto. Abbiamo già accennato a un cataclisma durante il regno del faraone Osorkon II della dinastia libica; un’altra perturbazione di natura cosmica si verificò qualche decennio dopo, sempre all’epoca della dinastia libica.

Nel quindicesimo anno di regno di Sosenk III, “si verificò un notevole prodigio di natura incerta, ma in qualche modo connesso con la luna”. Il documento contemporaneo scritto dal figlio reale, il sommo sacerdote Osorkon, recita: “Nell’anno 15, quarto mese della terza stagione, 25° giorno, sotto la maestà del suo augusto padre, il divino sovrano di Tebe, prima che il cielo divorasse (o: non divorasse) la luna, una grande ira si scatenò in questa terra”. Poco dopo Osorkon “introdusse un nuovo calendario delle offerte”. Lo stato mutilato dell’iscrizione rende impossibile determinare l’esatta natura della riforma calendariale. Sembra che la stessa o simile riforma sia stata introdotta anche da Osorkon.

Sembra che lo stesso o un simile disturbo nel movimento della luna sia oggetto di un’iscrizione assira, che parla della luna ostacolata nel suo cammino. “Giorno e notte era ostacolata. Nella sua augusta stazione non stava in piedi”. A causa della durata del fenomeno, si conclude che “non poteva significare un’eclissi di luna”. Anche il riferimento alla posizione inusuale della luna preclude tale interpretazione.

Alla fine dell’VIII o all’inizio del VII secolo prima dell’era attuale, il popolo di Roma introdusse una riforma del calendario. Nella sezione precedente abbiamo fatto riferimento all’affermazione di Ovidio nei Fasti riguardo alla riforma di Romolo, che divise l’anno in dieci mesi, e alla riforma di Numa, che “antepose” due mesi. La Vita di Numa di Plutarco contiene il seguente passo, in parte già citato: “Egli [Numa] si applicò anche all’aggiustamento del calendario, non con esattezza, e tuttavia non del tutto senza un’attenta osservazione. Infatti, durante il regno di Romolo, erano stati irrazionali e irregolari nel fissare i mesi, calcolandone alcuni con meno di venti giorni, altri con trentacinque e altri ancora con più giorni; non avevano idea dell’ineguaglianza dei moti annuali del sole e della luna, ma si attenevano al solo principio che l’anno dovesse consistere in trecentosessanta giorni”.

Numa riformò il calendario e la “correzione della disuguaglianza che egli fece era destinata a richiedere altre e maggiori correzioni in futuro. Cambiò anche l’ordine dei mesi “.

Numa fu contemporaneo di Ezechia.

Nella seconda metà del VII secolo prima dell’era attuale, i Greci calcolavano la durata del nuovo mese e del nuovo anno.

Diogene Laerzio considerava Talete il Milese, uno dei “sette saggi dell’antichità”, come l’uomo che aveva scoperto il numero dei giorni dell’anno e la durata delle stagioni. Nella sua Vita di Talete scrive: “Fu il primo a determinare il corso del sole da solstizio a solstizio”. E ancora: “Si dice che abbia scoperto le stagioni dell’anno e che lo abbia diviso in 365 giorni”. Fu “il primo a prevedere le eclissi di sole e a fissare i solstizi”. Si dice che Talete abbia scritto due trattati, uno sul solstizio e l’altro sull’equinozio, nessuno dei quali è rimasto.

Se l’anno naturale è sempre stato quello che è ora, è molto strano che questa scoperta sia stata attribuita a un saggio vissuto nel VII secolo, quando l’Egitto e l’Assiria erano già regni molto antichi e la dinastia di Davide era agli ultimi decenni. I giorni più lunghi e più corti dell’anno, e quindi la durata dell’anno, sono facilmente determinabili dalla lunghezza dell’ombra. Si dice che Talete sia nato nel primo anno della trentacinquesima Olimpiade o 640. Il progresso della cultura difficilmente lascerebbe a una stessa persona il calcolo dei giorni in un anno, che è una cosa semplice, e il calcolo delle prossime eclissi, che è un risultato avanzato.

Allo stesso modo, il fatto che, come affermano Plutarco e Diogene Laerzio, Solone, un altro saggio dello stesso periodo, abbia adattato i mesi al moto della luna dopo aver scoperto che il tempo che intercorre tra un novilunio e l’altro è più breve di mezza giornata rispetto ai trenta giorni, deve essere inteso come un adeguamento del calendario al nuovo ordine della natura. L’arco di tempo che va da una luna nuova all’altra è una divisione temporale naturale, osservabile quasi con la stessa facilità del giorno e della notte; i popoli primitivi, incapaci di leggere e scrivere, sanno che il periodo è inferiore a trenta giorni.

Dall’altra parte del globo, gli abitanti del Perù calcolavano il tempo a partire dal giorno dell’ultimo cataclisma, e questo metodo di calcolo era in uso quando gli Europei raggiunsero quel Paese all’inizio del XVI secolo.

Dopo l’ultimo cataclisma, i tempi e le stagioni furono calcolati nuovamente. Il re Inti-Capac-Yupanqui ordinò di effettuare osservazioni e calcoli astronomici, il cui risultato fu una riforma del calendario, e l’anno, che prima era di 360 giorni, “fu portato a 365 giorni e 6 ore”.

“Questo Ynca sembra essere stato il primo a ordinare e regolare le cerimonie. … Fu lui a stabilire i dodici mesi dell’anno, dando un nome a ciascuno di essi e ordinando le cerimonie che dovevano essere osservate in ognuno. Infatti, sebbene i suoi antenati usassero i mesi e gli anni contati dal quipus, tuttavia essi non erano mai stati regolati in tale ordine fino al tempo di questo signore”.

“Tutte le storie tolteche menzionano un’assemblea di saggi e astrologi convocata nella città di Huehue-Tlapallan allo scopo di lavorare alla correzione del calendario e alla riforma del calcolo dell’anno, che era stato riconosciuto come erroneo e che era stato utilizzato fino a quel momento”.

A mezzo mondo di distanza, al di là dell’Oceano Pacifico, un calendario fu introdotto in Giappone nel 660, e il calcolo degli anni in quel Paese inizia da quell’anno.

In Cina, nell’anno 721, l’astronomo Y-hang annunciò all’imperatore Hiuen-tsong che l’ordine del cielo e i movimenti dei pianeti erano cambiati, rendendo impossibile prevedere le eclissi; e fece riferimento ad altre autorità che affermavano che ai tempi di Tsin il pianeta Venere si spostava di 40 gradi a sud dell’eclittica ed eclissava la stella Sirio. Y-hang spiegò che il percorso del pianeta Venere era cambiato ai tempi di Tsin.

In tutto il mondo gli anni successivi al -687 videro un’attività volta a riformare il calendario. Tra il -747 e il -687 il calendario era in uno stato caotico, la durata dell’anno e del mese, e probabilmente anche del giorno, cambiava ripetutamente. Prima dell’VIII secolo ci fu un periodo relativamente lungo in cui l’anno aveva 360 giorni e il mese lunare consisteva di quasi esattamente trenta giorni.

Né il calendario, né le carte celesti, né le meridiane, né gli orologi ad acqua dell’epoca precedente al 687 erano adeguati al loro scopo dopo quell’anno. I valori stabiliti successivamente in diverse parti del globo terrestre sono rimasti praticamente invariati fino ad oggi, salvo piccolissimi miglioramenti dovuti ai calcoli più precisi dei tempi moderni. Questa stabilità del calendario è dovuta al fatto che l’ordine celeste è rimasto inalterato: non sono stati osservati cambiamenti nell’ordine celeste, ad eccezione di piccole perturbazioni tra i pianeti che non hanno alcun effetto visibile sul loro moto. In questo modo ci si culla nella convinzione, peraltro velleitaria, di vivere in un universo ordinato.

Nel linguaggio di uno scienziato moderno: “Sebbene l’ordine della successione degli eventi nei cieli sia spesso alquanto complesso, è tuttavia sistematico e invariabile. Il funzionamento di nessun orologio si è mai avvicinato per precisione ai movimenti del sole, della luna e delle stelle. Infatti, ancora oggi gli orologi vengono corretti e regolati confrontandoli con i moti diurni apparenti dei corpi celesti. Poiché da tempo si è scoperto che non solo alcuni, ma centinaia di fenomeni celesti sono perfettamente ordinati, si è gradualmente percepito che un ordine maestoso prevale universalmente in quelle regioni in cui, prima della nascita della scienza, si credeva che dèi e dee capricciosi avessero il loro dominio”.

Tuttavia, come abbiamo appreso dai documenti dell’antichità, l’ordine di oggi non è l’ordine primordiale; è stato stabilito meno di ventisette secoli fa,

- quando la luna fu messa in orbita,

- quando fu piantato il sole d’argento,

- quando l’Orsa fu saldamente posizionata.

Immanuel Velikovsky

Fonte: DeepWeb